我们在斯比达尔附近开了一家分店,汤姆和当时大约六七岁的安东在8月的最后一天,也就是星期五,动身去了我们在那里租的茅草屋,这样我们就可以在开学前度过最后一个暑假周末。我要在几个小时后加入他们。这是8月的最后一天,大部分的交通都是从相反的方向来的,假期回家。当我在莱克斯利普的路上转弯时,我发现一辆车在我这边的路上向我驶来。我的车变成了价值170英镑的废铁。

我被送到布兰查兹敦医院时,左臂断了,双腿多处骨折,脸断了,肋骨断了,除了右手,几乎全身都碎了。理论上,他们应该花很长时间才能认出我,然后找到汤姆。但事情是这样的,当夜幕降临,安东在斯派德尔的小别墅里跑来跑去时,他的父亲让他坐下。

安东,我需要你在接下来的一段时间里保持安静。你妈妈出车祸了,我得弄清楚是在哪儿。”

“你怎么知道她出车祸了?”'

“你知道她车里的那个大电话吗?”我没法跟她沟通。如果只是坏了,苔丝就会把车停在旅馆里然后从那里给我打电话。但她没有,而且她已经迟到一个半小时了。这意味着她出车祸了,我要给从这里到都柏林的每个警察局打电话,打听事故发生的地点。”

他就是这么做的。接电话的卫兵认得这个声音,部分原因是汤姆在报纸上说过,部分原因是他在RTÉ为《爱尔兰晨报》(Morning Ireland)通宵工作时,他们习惯了他打电话来询问他们所在地区是否发生了什么事。不,汤姆,他们今晚说。不在这里。不,不是那样的。没有崩溃。直到他袭击卢肯。“是的,我们找到她了。”不好,汤姆,跟你说实话吧。她好像被一辆更大的车撞了——旅行车,你知道吗?他一定是为了超车而停车,所有的度假者都在从西部回来的路上,而他没有上车,所以两辆车相撞了。也许每小时50英里?是的。不好的。消防队不得不把她救出来,她现在在布兰查斯敦。我们能为您做点什么吗?你要离开戈尔韦吗?慢慢来。有人说他们说她会在手术室待上几个小时。

汤姆打电话告诉我妹妹发生了什么事。是的,她会带走安东,没问题。他把安东裹得暖暖的,把他放在后座上,然后出发去都柏林。安东能听见他轻声说:“可怜的苔丝。可怜的苔丝,”他自言自语,直到安东睡着了。

11点左右,汤姆把安东卸给希拉里,到了布兰查兹敦。他被告知外科医生很快就会出来,手术快完成了。一个疲惫不堪的医生,带着面罩,垂到下巴,最后在他面前坐下,单手擦脸以保持清醒。他们在腿和左肘上安装了金属螺栓,现在正在给两条腿涂石膏。太糟糕了,太糟糕了……

“她能活下来吗?”'

外科医生看着汤姆,思考着这个问题。

“她是个斗士吗?”'

“哦,是的。”

“那么她可能会活下来。”

第二天,母亲被允许来看我,她一直忘不了我那无法辨认的凝血、肿胀、淤青、缝合的头。

一开始,由于重症监护,没有访客。然后就没有客人了,因为汤姆认为他们对我没有好处。但他每天早上和晚上都在那里,尽管他做着三份全职工作。平静,休闲。没有制造危机,就没有巨大的同情。就在那里,记录进展,监督我做了什么,没做什么。

当我的脸恢复正常时,他把安东带了进来,但除了我母亲、希拉里、汤姆,偶尔还有安东,其他人都不允许进来。唯一一个违反访客禁令的人是我们的员工,加文·达菲。我听到他在走廊上对护士们说笑,以分散她们的注意力,然后他会来,讲一系列关于我们的同事的有趣故事,就在笑声对我来说变得痛苦的时候,他站起来离开了。

车祸发生四周后,护士把我送走了。从相当高的地方。他们把我扶回床上,尽量减少发生的事情。我没戴它。

“我丈夫一到我就回家,”我告诉他们。“请把我的东西收拾好。”

一点也不,他们说,我需要放松。这是艰难的一天,他们知道我的状态可能不太好。你是说在你甩掉我之后?我告诉他们,我要回家。不管他们说了什么做了什么。

一小时后,我听见他们在走廊里跟汤姆搭讪。萨维奇先生,你妻子今天有点糊涂。她说她要回家了。我能听到汤姆说那很好。不,不,一点也不好。你妻子的情况不可能被释放。事实是,萨维奇先生,你妻子是个又大又胖的女人除了右臂骨折之外,她的身体都断了,所以她得被抬起来,洗澡,穿衣,吃饭,所有的一切。你根本做不到。

“哦,我早年大部分时间都在抬那些得了梅毒的家伙,”汤姆的声音干巴巴地说。“我想我可能可以举起我的妻子。”

得了梅毒的家伙?当他们进来的时候,我假装什么也没听见,仍然在喋喋不休,速度更快,声音更大,生怕我会开始说他们是怎么把我丢下的——这个又大又重又受了重伤的女人——并威胁要起诉他们。我静静地坐着,汤姆把衣服收起来,胡乱地塞进一个袋子里。

“你可以给她穿上袍子,”他对一个护士说。

不管他们喜不喜欢,我都要回家了。对未经许可离开医院的人发出警告。汤姆对他们使了个眼色,使他们迷惑不解。搬运工出现了,帮我从轮椅上进了车。汤姆检查了一下所有的东西,然后以一种突然变得爽快的口气告诉他们,他以后再处理文书工作,就像有人怀疑发生了什么事,却不知道发生了什么事一样。然后引擎启动了,收音机里放着乡村音乐,我要回家了,他开得比平时慢了很多,生怕撞到一个坑洼。

“得了梅毒的家伙,”我提示他。

他开始讲述自己是如何在贝尔法斯特女王大学(Queen’s University Belfast)获得精神病学社会工作资格的,并在珀德斯本精神病院(Purdysburn Mental Hospital)实习,当时这家医院实际上是梅毒三期男性的垃圾场。由于这样或那样的原因,这些人要么没有及早被确诊为患者,无法接受当时残酷的治疗,要么没有得到成功的治疗。最后阶段被称为精神全身性瘫痪,这意味着患者不能再走路或照顾自己。在这种情况下,一个高大的体育实习生很有用,所以汤姆举起、搬运和清洁了那些病人。

在巴尔多伊尔,他把车开到尽可能靠近前门的地方,而且,看到从大门到前门的小路大概有五英尺长,把我弄进房子可能看起来很容易。事实并非如此。当我躺在他搬下来的双人床上,躺在小排屋的餐厅里时,我痛得想吐,汗水从汤姆的太阳穴上淌下来。他离开了,回来时带了半杯水和一粒药丸。当他带我离开布兰查斯敦时,一个护士偷偷地把一瓶药片塞进了他的口袋,表示他需要这些药片来缓解我的疼痛。

他说,所以其中一个是人类。“红头发的高个子。”

我们默哀了五秒钟,感谢那个红头发的高个子。

“我要上厕所。”

“你能等15分钟吗?”到那时,止痛药已经起作用了,爬楼梯也会容易些。”

我点了点头,我脸上的骨折告诉我这是个错误。渐渐地,疼痛减轻了,这种放松产生了一种疯狂的快感,我相信,当我在笨拙的上下楼梯的过程中机智地发表评论时,我的英雄主义令人敬佩。汤姆可能没有证明我的可爱,因为他在做繁重的工作。我们谁也没有注意到那个红头发的人捐了一瓶烈性麻醉药,而我正嗨得像个风筝。我们也不会在意。任何事情都比在止痛前全身疼痛好。

安东第一天晚上不在他的爷爷奶奶在照顾他,而且准备继续照顾他,但他父亲认为他越早回家越好,用汤姆的话来说,他甚至可以帮上忙,“照顾那个瘸子”。于是,第二天早上,汤姆给我洗了澡,换了衣服,把我放在床上,把他认为我可能需要的东西都放在他能拿得到的地方。他先去了克朗塔夫的爱尔兰轮椅协会,他们借给他一辆轮椅,教他如何使用。作为一名乘客,你很快就会发现,当业余爱好者热情地投入到你的向前运动中,以至于你在人行道上脸朝下时,轮椅的功能比你看到的要多。在那之后,他从学校接安东回家,那时我已经为安东安排了一个真正有用的任务。我的左臂严重骨折,布兰查兹敦的妹妹用它来证明,当她试图说服汤姆不要帮我逃跑时,必须住院治疗。她说,如果我不每天接受理疗,我的左臂将永远呈直角弯曲,这将使从穿衣服到拿托盘到开车等日常活动几乎不可能完成。我决定每天在家做两次理疗,直到我确信自己可以伸直左臂行希特勒礼。好吧,也许这不是我的目的,但我要为自己辩护,我当时压力很大,因为我被摔在了坚硬的地板上。

当安东带着汤姆和轮椅回到家时,他的第一个问题是他能不能在轮椅上做个轮滑。我耸了耸肩,这是一个判断错误,因为我已经接近最后一剂麻醉剂的药效期了,我的肋骨不想知道耸肩的事。安东坐上轮椅,很快就变得非常熟练,他可以把脚举到空中,保持一个姿势,完全静止,除了轮子外,没有任何东西接触地面,每次持续几分钟。我向他解释说,除非我每天做理疗,否则我的手臂可能会无法展开。他想了想,并向我解释了一些活动,除了那些医院的姐姐已经列出的,我将被排除在外。我就不能走钢丝了。或者使用滑板。或者找到存放饼干的印刷机。我们两个人考虑了这些可怕的可能性几分钟,然后我告诉他我不能自己做理疗,因为我的身体会害怕必要的手臂伸直。我需要一个强壮的人来支撑我的手臂。他马上自告奋勇,我们就在正确的位置摆好了。

“现在,让我先看看不用用力我能把它拉直多少。”我说。

安东惊愕而难以置信地看着。我的胳膊肘搁在桌子上,所以当我伸直手臂时,我的拳头应该碰到桌子。相反,它停在离它12英寸远的地方。我抬起胳膊,坚决地弯了弯。他必须在笔直的道路上再走十次才行。他准备好了吗?他当然是,而且他做得很坚定,很有决心。一个,他数着。两个。三。四。然后他从胳膊上抬起头来,看见母亲脸色发紫,眼里噙满了泪水。他停住了。

“你必须继续走。”我对他吼道。

五个六。我们数到十点的时候,他也哭了。彻底地,无可奈何地。

“也许今晚我会让你爸爸来帮我,”我说。

如果我向一名前锋建议穿黑腿裤,我几乎不会遭到如此猛烈的拒绝。这是他的工作。他会这么做的。他做到了。他每天做两次,坚持了几个星期,每天都用一组轮椅的轮子来奖励自己完成了这个考验。到了第三周,我的手臂可以完全伸直了,之后就只能做维护了,我可以单手做。这些天,每当我做一件需要完全伸出左臂的任务时,我总是感激那个坚定的小男孩,他给了我这份礼物,尽管经历了很多个人痛苦。

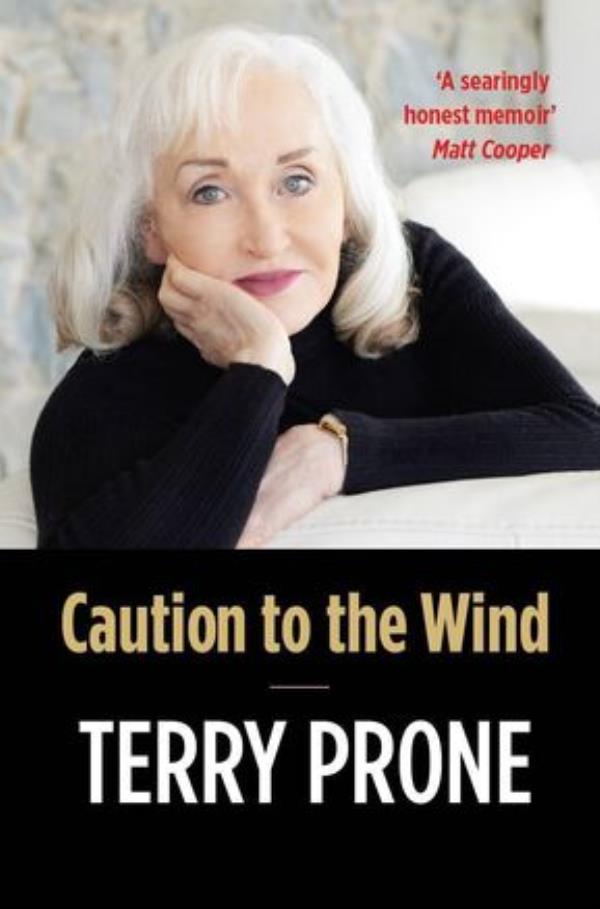

- 《对风的警告》由红条纹出版社出版,现在在所有好的书店都可以买到,定价22.50欧元